新着情報

- 2025/08/26

- 高校

- 課外活動

令和7年度 理科サイエンス研修 知床 自然探究活動

本校理科(生物科)主導による、生物・生態系・環境問題を体験的に学ぶサイエンス研修が、令和7年7月21日(月)から26日(土)の5泊6日の日程で実施されました。第4回となる今回の研修のステージは、2005年7月にユネスコの世界自然遺産に日本で3番目に登録された知床です。知床には、オホーツク海から流れ込む流氷がもたらす豊富な栄養分により、海と陸が密接に結びついた独自の生態系が形成されています。そこにはシマフクロウやシレトコスミレといった希少な動植物が生息し、生物多様性の保全において極めて重要な自然環境が広がっています。

この知床の貴重な自然を深く学ぶために、知床ネイチャーオフィスの松田光輝氏に全面的にご協力いただきました。知床ネイチャーオフィスは、知床の自然の魅力を伝えるとともに、その保全にも貢献するエコツーリズムを実践する専門団体です。代表の松田氏は、知床の自然ガイドの先駆者として知られ、地域に根ざした環境教育や持続可能な観光の推進に長年取り組んでこられました。本研修では高校生18名が、松田氏の豊富な知見と経験に基づく解説を通して、野生動物や原生林などを観察し、知床の自然と人との共生のあり方について学びました。以下に活動内容を報告します。

1.7月21日(月) 研修初日:移動日、小清水原生花園の観察・野生動物ウォッチング

今年度のサイエンス研修には、高校2年生2名と高校1年生16名、計18名の生徒が参加し、フィールドワークに取り組みます。研修一行は、水戸を朝8時に出発し、羽田空港第1ターミナルに11時前に到着しました。搭乗まで少し時間があったため、男子生徒たちは空港マニアのN君おすすめのランチを調達し、昼食をとりながら屋上デッキで発着する飛行機を見学しました。飛行機の離着陸を間近に見る体験に、生徒たちは早くも興奮気味の様子でした。

その後、12時30分発のJAL567便に搭乗し、14時30分に女満別空港へ到着しました。予定よりやや遅れての到着となりましたが、無事に北海道の地に降り立つことができました。空港を出ると、「本当にここは北海道?」と思わせるような蒸し暑さが一行を迎えます。天候も不安定で、一部地域では激しい雨が降っていたとのことで、生徒たちはこれからの研修に期待と不安を抱きながら、知床への移動をスタートしました。

空港から知床ウトロまでは、およそ100kmの道のりです。知床ネイチャーオフィスの松田氏にマイクロバスで迎えに来ていただき、私たちの知床研修がスタートしました。バスの車窓には本州では見られない雄大な小麦畑が広がり、途中では巨大なコンバインにも出会いました。そして、最初に訪れたのは、「小清水原生花園」です。オホーツク海と濤沸湖に挟まれた細長い砂丘に広がる天然の花畑は、 7月下旬にはエゾスカシユリやエゾキスゲなどの花々が咲き誇る名所です。この日はエゾカワラナデシコやハマナスの花が咲いていましたが、今年は気温が高かったため、多くの花々の見頃は過ぎてしまっており、やや寂しさも感じられました。とはいえ、茨城では決して見ることのできない広大な自然の風景に、生徒たちは感動を隠せない様子でした。

続いて訪れたのは、「天に続く道」と呼ばれる絶景スポットです。約28kmにわたる直線道路が空へ向かって延びているように見えるこの場所で、生徒たちは思い思いに写真を撮りながら、北海道らしいスケールの大きな風景を楽しんでいました。

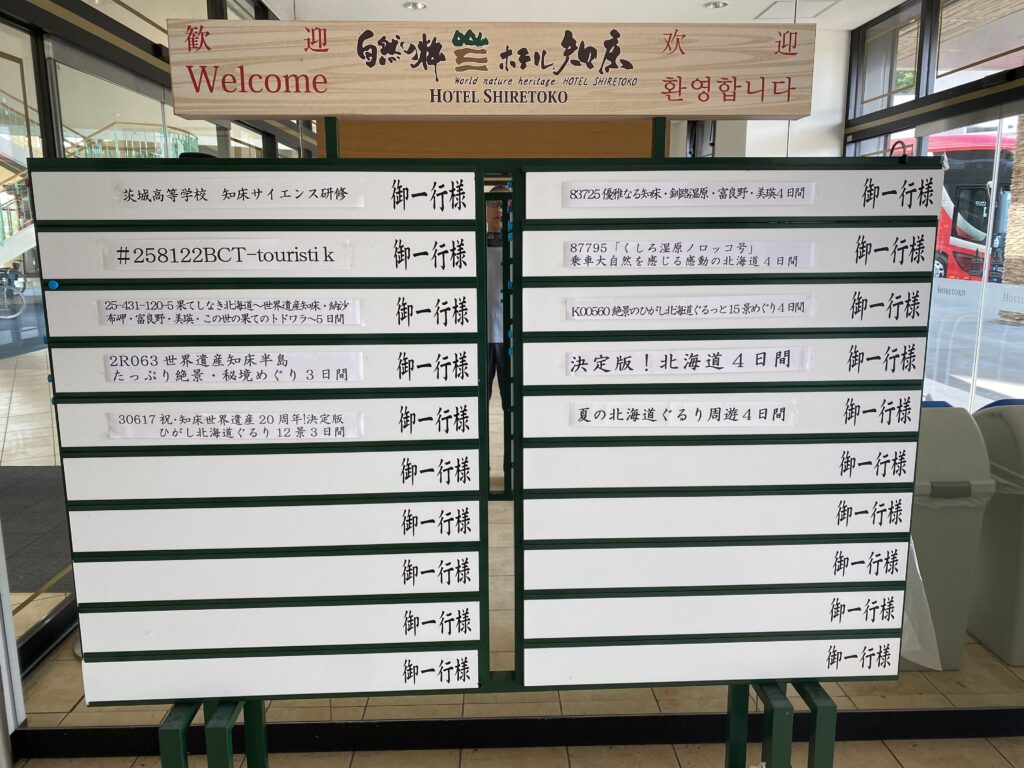

その後、宿泊先となる「ホテル知床」へと向かい夕食を済ませ、19時40分からはナイトプログラム「野生動物ウォッチング」に参加しました。マイクロバスに乗り込み、道端を強力なライトで照らしなら野生動物を探し、エゾシカやキタキツネ、タヌキ、エゾフクロウなどの野生動物を観察しました。次々と現れる動物たちに生徒たちは歓声を上げ、大いに盛り上がりました。

本日のプログラムは21時40分に終了し、最後は宿の露天風呂で旅の疲れを癒やしました。明日からの研修にも大いに期待が高まります。

2.7月22日(火) 研修2日目 知床自然遺産センター、知床五湖フィールド研修

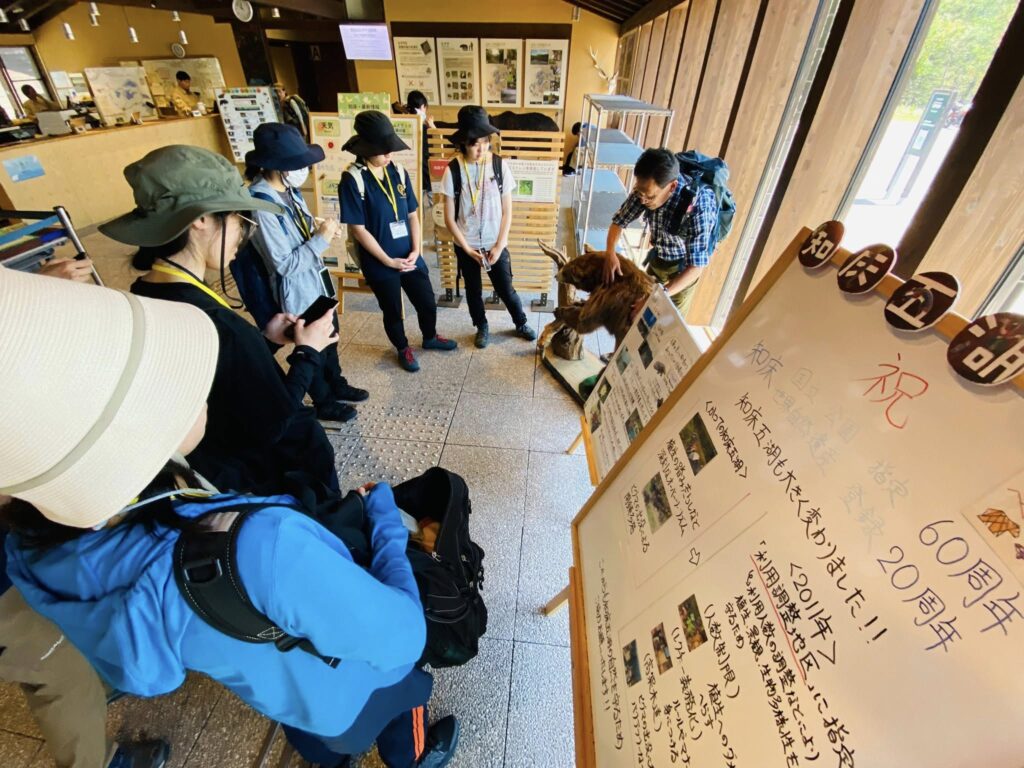

2日目の知床は朝から快晴で気温はぐんぐん上昇し、日中の最高気温は34℃に達し、北海道とは思えない厳しい暑さの中での活動となりました。ホテルを出発して最初に向かったのは「知床世界遺産センター」です。ここでは、知床が2005年に世界自然遺産に登録された背景や理由について学びました。知床ネイチャーオフィスの松田先生による丁寧な解説を通じ、生徒たちは「海と陸が一体となった生態系のつながり」という知床の自然の特性と、その貴重さを深く理解することができました。

午後からは本日のメインプログラムである「知床五湖」の地上遊歩道トレッキングです。知床五湖は自然公園法に基づく「利用調整地区」に指定されており、とりわけヒグマの活動が盛んな時期には認定ガイドの同行が必須となっています。また、ガイド1名につき引率できる人数は10名までと定められているため、この日はA班(松田先生担当)とB班(佐々木先生担当)の2班に分かれて活動しました。出発前にはそれぞれ安全レクチャーを受け、五湖を巡るルートへと踏み出しました。散策の途中では、トドマツ・ミズナラ・ダケカンバが混在する針広混交林をじっくりと観察し、ヤチネズミの巣穴やエゾライチョウの巣跡を発見することもできました。野生動物との直接の出会いはありませんでしたが、原生林に抱かれた静かな湖面に知床連山が映し出される光景に、生徒たちは息をのんでいました。知床ならではの雄大で手つかずの自然を肌で感じられる、貴重な体験となりました。

連日の猛暑で生徒たちにも疲れが見え始めていましたが、帰路の途中に「オシンコシンの滝」へ立ち寄りました。この滝の名前は、アイヌ語で「エゾマツが群生する場所」を意味する言葉に由来しています。滝の中ほどまでは階段で登ることができ、生徒たちは、落差50mの断崖から水しぶきを上げて流れ落ちる滝の迫力を楽しみました。水のミストを浴びて涼を味わった時間は、良い気分転換とリフレッシュになりました。

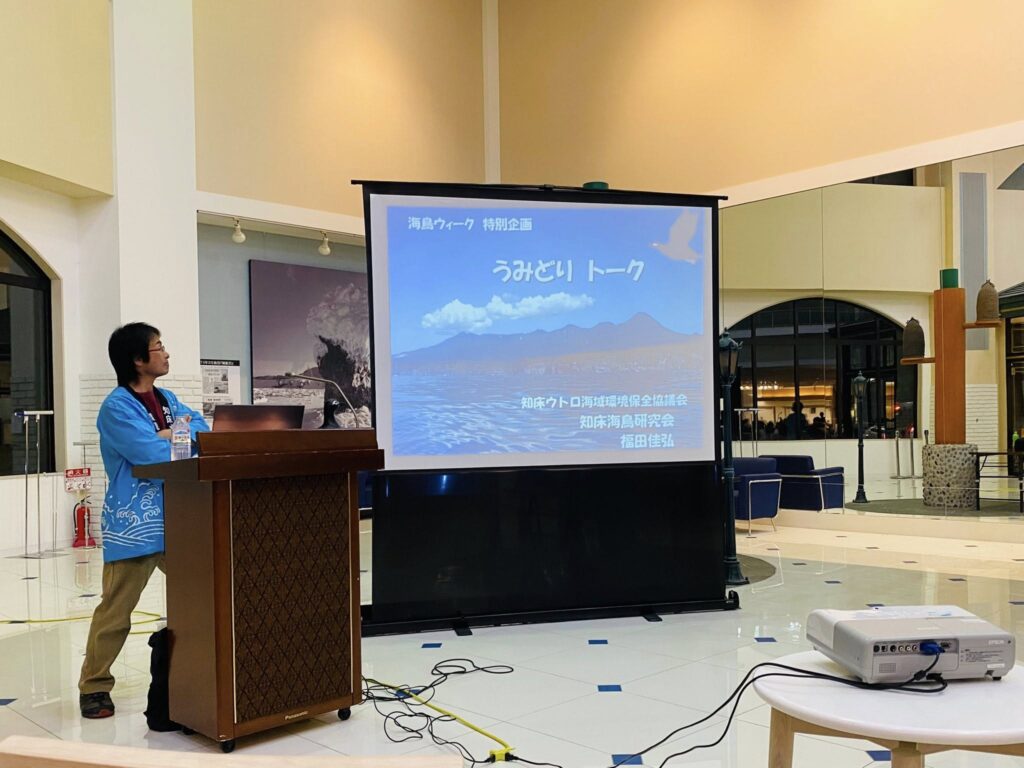

夕食後には知床海鳥研究会の福田さんによる「うみどりトーク」に参加し、翌日の研修で出会えるかもしれない海鳥「ケイマフリ」や、知床・羅臼の海に生息する生物について楽しく学びました。なお、翌日の予報はさらに厳しく最高気温37℃、場所によっては40℃を超える可能性もあるとのことです。近年、知床でも猛暑日が増加しており、動植物にも変化が見られるといいます。今回の研修は貴重な自然体験に加えて、地球温暖化の現実を肌で感じる機会ともなりそうです。

3.7月23日(水) 研修3日目 さくらの滝見学、ヒグマウォッチングクルーズ、スターウォッチング

今日は、午前中に清里町のさくらの滝を訪れ、午後にはウトロ港から乗船しヒグマウォッチングクルーズ、夜はスターウォッチングと盛りだくさんです。

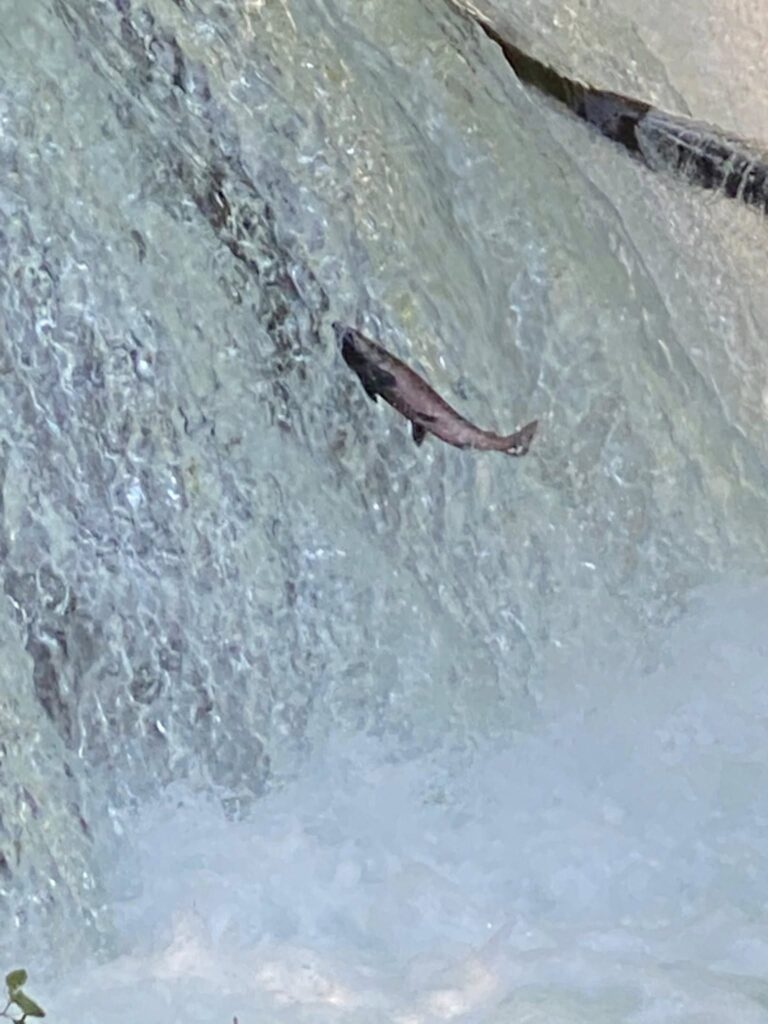

ウトロから斜里川上流に位置する「さくらの滝」までは、バスで約1時間半の距離。ここは、夏になるとサクラマス(ヤマメの降海型)が産卵のために遡上し、滝を飛び越えようとジャンプする姿を間近で観察できる全国でも珍しい場所です。滝に近づくとサクラマスが次々とジャンプを繰り返しています。その姿を生徒たちは目を輝かせながら歓声を上げて観察していました。滝を越えようと必死に跳び上がる魚の姿は生命のたくましさを感じさせるものでした。さらに間近で魚体を見ようと、予定を変更して斜里川支流の砂防ダムにある魚道へ向かいました。舗装されていない林道を進んでいくと、何と目的地の目前で倒木で道が塞がれ、やむなく引き返すことになり惜しくも観察は叶いませんでした。

午後はウトロ港から出港する船に乗りヒグマウォッチングツアーに参加です。所要時間は往復で約2時間、ヒグマの聖地であるルシャを目指します。この時期のヒグマとの遭遇確率は80%と高く、生徒たちは期待に胸をおどろかせての乗船です。港を出ると海岸線には100〜200m級の断崖が連なる絶景が広がります。この日の気温はなんと39℃近くで、観測史上でも稀に見る猛暑の中でのクルーズとなりました。船の上部甲板は直射日光を遮るものがなく過酷な環境のなかでの観察です。ポイントに近づくと生徒たちは懸命に目を凝らし双眼鏡を使って海岸線を見つめます。しかし、ケイマフリという珍しい海鳥の姿は確認できたものの、ヒグマには出会えず残念な結果になってしまいました。それでも海上からしか見ることのできない知床のダイナミックな地形、断崖を飛び交う無数のアマツバメやエゾシカが海岸線を移動する様子など雄大な自然を間近に感じることができました。

夕食後は、スターウォッチングプログラムです。バスでウトロから約10km離れた街明かりの届かない山奥へ入り、雲ひとつない快晴のもとで満天の星空を観察しました。松田先生の解説を受けながら、「夏の大三角」(こと座のベガ・わし座のアルタイル・はくちょう座のデネブ)や、さそり座の赤い一等星アンタレスなど、夏の夜空を彩る星々を確認しました。「天の川」を初めて目にした生徒も多く、普段はなかなか見られない圧倒的な星の数に歓声が上がりました。解説のあとは、皆で道路の端に寝転び、じっと夜空を見上げながら夏の夜のひとときを楽しみました。帰りにはキタキツネやエゾヤチネズミそしてシマクフクロウも観察できました。暑さに翻弄されつつも知床ならではの自然の姿を、さまざまな角度から体験した一日でした。明日も知床は猛暑日の予報です。生徒たちの体調に気を付けながら羅臼での研修に励みます。

4.7月24日(木) 研修4日目 ホエールウォッチング、知床伐採問題

午前中は羅臼沖でのホエールウォッチングを実施しました。羅臼港への到着時刻が8時30分であったため、一行は7時40分にホテルを出発しました。知床横断道路を通って羅臼へ向かう道中では、車窓から広がる雄大な絶景に目を奪われ、あっという間に港へ到着しました。この時期の羅臼沖では、マッコウクジラやイシイルカなどの海棲哺乳類と出会える確率が高いとされており、生徒たちは乗船前から大きな期待を抱いていました。

船が港を離れ沖合に出ると、フルマカモメやハシボソミズナギドリ、クロアシアホウドリといった海鳥の姿が確認され、双眼鏡を手にした生徒たちから歓声が上がりました。しかし、肝心のクジラの姿はなかなか現れません。そこで船のスタッフが水中に音響マイクを投入し、マッコウクジラ特有の「クリック音」を捉えました。周囲にクジラがいることがわかり、船を止めて約20分間静かに待機していると、ついに黒々とした巨大な体が水面に浮上しました。斜め前方に力強く噴き上がるブローと迫力ある息遣いに、生徒たちは大興奮。数分間の浮上の後、マッコウクジラは尾びれを高く掲げ、深海へとゆっくりと潜っていきました。その後、別の海域に移動して再び探査を行い、遠方ではありましたがマッコウクジラのブローや潜水の瞬間を2度確認することができました。残念ながら数日前まで観察例のあったシャチには出会えませんでしたが、生徒たちにとって非常に貴重な観察体験となりました。

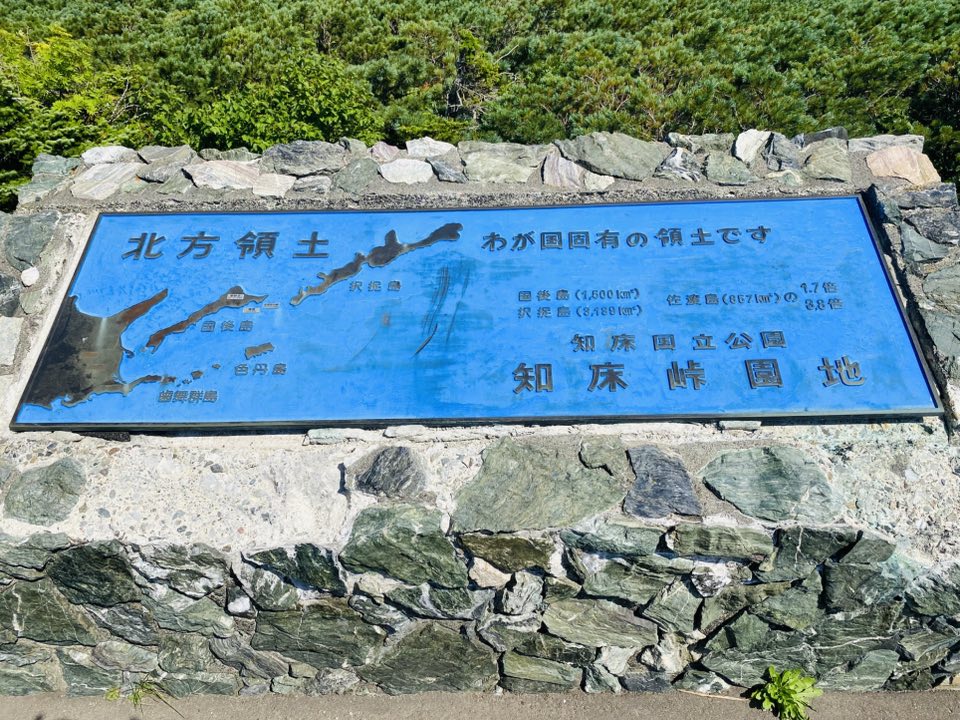

昼食は「道の駅 知床・らうす」で各自が好みの食事をとり、その後「羅臼ビジターセンター」を訪問しました。ここでは知床と羅臼の自然環境や生態系について学び、理解を深めることができました。さらに、知床横断道路を通ってウトロに戻る途中、標高738mの知床峠に立ち寄り、北方領土・国後島を間近に望むとともに、高山帯特有のハイマツ群落などの植生を観察しました。

午後は「知床自然センター」を拠点に、フレペの滝遊歩道を散策しました。緑豊かな草原や断崖に囲まれた滝の景観を楽しみながら、周辺に広がる多様な植生についても丁寧に観察しました。あわせて、かつて知床で深刻な問題となった森林伐採の歴史と、それを契機に日本の自然保護政策や林野庁の役割が大きく変化してきた経緯について学びました。生徒たちは、現在の自然環境が数多くの試行錯誤と努力の積み重ねによって守られてきたことを改めて実感している様子でした。

夕食後には、本校卒業生である6期生の雨谷先生がホテルに駆けつけてくださり、生徒たちのために「北海道・知床の自然」をテーマとした特別講義を行ってくださいました。近年の植生の変化とヒグマの行動パターンの関連について、先生ご自身がフィールド調査で得られた最新のデータを交えながら熱意あふれる講義を展開され、生徒たちは真剣な表情で耳を傾けていました。講義後には活発な質疑応答も行われ、知床での体験と学びがさらに深まる貴重な時間となりました。雨谷先生、本当にありがとうございました。

5.7月25日(金) 研修5日目 原生林トレッキング、ヒグマ対処方、野生動物の形態学

午前中は、知床自然センターを起点に原生林トレッキングを行いました。まず、知床100㎡運動地として知られる開拓跡地を訪れ、そこに広がるダケカンバを主体とした二次林を観察しました。森の中を進むにつれて、植生は次第にトドマツやミズナラが混在する原生林へと移り変わっていきます。生徒たちは、樹木の幹の太さの違いや森林の階層構造の発達の度合いを自らの目で確かめながら、その変化を実感していました。

さらに歩みを進めると、視界の先に海が広がり、植生はやがて草原へと変化しました。このような移り変わりは、湾の地形や強い海風の影響を受ける場所の特有の特徴です。やがて一行は、陸側に湾曲した窪みをもつ断崖に到達しました。高さおよそ150mの断崖からは、山から海へと続く知床ならではのダイナミックな景観が眼前に広がり、海上でのヒグマウォッチングの際に観察した「象岩(象の鼻)」を、今度は断崖の上から確認することができました。船上から見上げたときとは異なり、断崖の高さと迫力を改めて体感した生徒たちは、「自然の造形美」の圧倒的な力に心を奪われ、感嘆の声を上げていました。

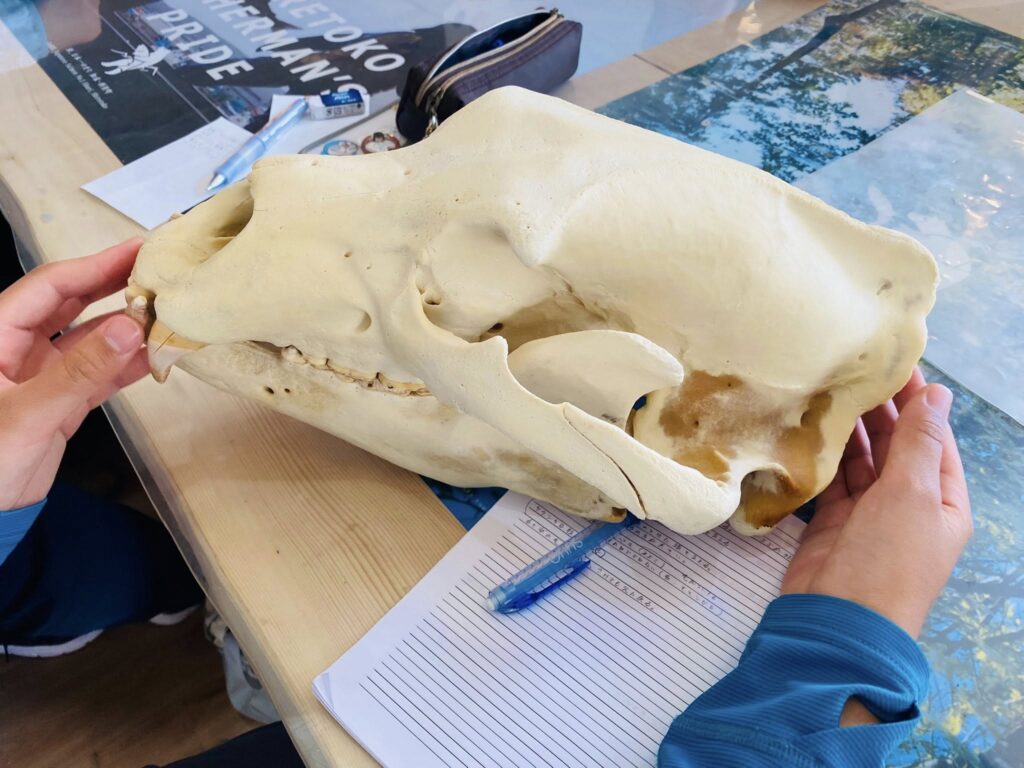

午後は「野生動物の形態学」をテーマにした学習を実施しました。ヒグマ、キタキツネ、エゾシカといった知床を代表する野生動物の頭骨を手に取り、それぞれの歯の形や顎の構造を観察しながら、動物ごとの食性や進化の過程について理解を深めました。さらに、自然界の形態を模倣して工学に応用する「生物模倣工学(バイオミメティクス)」について紹介があり、自然の知恵が現代技術に生かされていることを知った生徒たちは大きな関心を寄せていました。

休憩をはさんだ後は、マイクロバスで草地へ移動し、実際にヒグマ対策として用いられる「クマ撃退スプレー」の試射体験を行いました。このスプレーの主成分は唐辛子由来のカプサイシンであり、粘膜に触れると強烈な痛みや炎症を引き起こします。誤った方向や距離で噴射すると逆効果になるため、松田先生から入念な指導を受けたうえで、生徒一人ひとりが試射に挑戦しました。わずかにガスを吸い込んだだけでも激しい咳き込みや目の痛みを覚えるほどで、その威力を体感する貴重な時間となりました。この学習と体験を通じて、生徒たちは知識としての理解にとどまらず、自然との共生において危険を正しく認識し、備えることの重要性を実感することができました。

この日の夕方は、知床ネイチャーオフィスの松田先生のご厚意で、ご自宅に招いていただき、バーベキューを楽しみました。羅臼で購入した新鮮なホタテやホッケを炭火で豪快に焼き上げ、お肉や野菜も加わって、皆で賑やかに食卓を囲みました。生徒たちは松田先生の愛犬であるビーグル犬とも戯れ、心和む時間を過ごしました。食後には手持ち花火を楽しみ、知床での最後の夜を華やかに締めくくりました。松田先生やメンバー同士の交流を深めたこのひとときは、生徒たちにとってかけがえのない思い出となったことでしょう。いよいよ明日は最終日、「野生動物と人は共存できるのか」というテーマでディスカッションに臨みます。

6.7月26日(土) 研修最終日 移動日 ディスカッションとまとめ

いよいよ研修最終日を迎えました。ホテルでの最後の朝食を楽しみ、荷物をホテルに預けて最後の研修へ向かいます。研修のラストは、松田先生のご自宅で「野生動物(ヒグマ)と人は共存できるのか」というテーマのもと、研修全体を振り返るディスカッションを行いました。

生徒たちの中には、北海道で起こるヒグマによる人身事故のニュースを考慮し、ヒグマとの共生に否定的な見方をする者も多く見られました。しかし、松田先生からは、知床は世界で最もヒグマの生育密度が高い地域である一方で、これまで大きな事故はほとんど起こっていないことが説明されました。観光客の増加により危険性は増しているものの、適切な工夫を重ねればヒグマと人との共存は十分に可能であるとのことでした。

さらに、松田先生は、自然を見せて料金を取るというネイチャーガイドとしての活動が当初は低く評価されていた状況も語ってくださいました。それでもあきらめず地道に活動を続けた結果、エコツーリズムの重要性が広く認知され、現在のような自然保護と観光を両立させる土壌が整ったことも学びました。

ディスカッションでは、生徒一人ひとりが今回の体験を踏まえて自分の考えを発表し、座談会形式で議論を深めました。「なぜ自然は守らなければならないのか」、「豊かな生態系と生物多様性の重要性」、「人間にとっての科学とは何か」といったテーマについても掘り下げられ、あっという間の3時間でしたが、生徒たちは大いに刺激を受け、深い学びの時間となりました。

今回の滞在中は、観光地に立ち寄る機会がほとんどなかったため、帰路に就く前に「道の駅うとろ・シリエトク」に立ち寄りました。漁師の番屋をイメージした建物内には、地元の特産品や加工品が並び、生徒たちは思い思いのお土産を購入していました。

その後、女満別空港まで松田先生に送っていただき、感謝の気持ちを込めてお別れのあいさつをしました。空港では、本校卒業生の雨谷先生が出迎えてくださり、道東の植物をまとめた貴重な冊子を全員分いただきました。羽田空港までのフライトは、上空の混雑により30分ほど遅れましたが、機上から見た北海道の雄大な風景と、東京の密集した都市景観とのあまりの違いに、生徒たちは自然と人との関わりについて改めて考えさせられたようでした。

羽田空港からは、同じく卒業生の今橋さんの運転で水戸へ戻り、途中、千波湖の花火大会を横目に見ながら無事に学校へ到着。これにて、5泊6日にわたる知床での自然探究活動は無事に終了しました。

美しく豊かな自然の中での体験は、生徒たちにとってかけがえのない、忘れがたい学びの時間となりました。知床ネイチャーオフィスの松田先生には、知床の自然を体系的に学ぶための学習プログラムを通じ、熱意あるご指導と手厚いサポートをいただきました。宿泊先の「ホテル知床」では、スタッフの皆様の温かなおもてなしと美味しい食事、快適な環境により、心地く滞在できました。さらに、移動面では茨城交通の吉川さんと今橋さんにサポートをいただき、安心して活動に集中することができました。知床の雄大な自然、そして出会ったすべての方々の温かさを胸に、またいつかこの地を訪れたいと強く思います。今回の研修に関わってくださったすべての皆様に、改めて心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

文責 生物科 教諭 檜山 俊彦